Qu’est-ce que les apocryphes ?

Les apocryphes désignent un ensemble de textes anciens qui sont souvent associés à des écrits religieux, mais qui ne font pas partie du canon biblique reconnu par les principales traditions chrétiennes. Étymologiquement, le terme « apocryphe » vient du grec « apokryphos », signifiant « caché » ou « dissimulé ». Ce qualificatif fait référence à la manière dont ces écrits ont été perçus à travers l’histoire, vus comme des documents dont la légitimité et l’autorité sont contestées.

Dans le contexte biblique, les apocryphes incluent des ouvrages qui, bien qu’ayant une valeur historique et littéraire significative, n’ont pas été intégrés dans la Bible canonique. Les raisons de cette exclusion sont diverses. Certains apocryphes sont considérés comme étant de moindre qualité littéraire ou théologique, tandis que d’autres étaient perçus comme contraires aux doctrines établies par les églises. En conséquence, leur statut est souvent qualifié de douteux, car ils ne possèdent pas la reconnaissance universelle de la tradition canonique.

La distinction entre les livres canoniques et les apocryphes est cruciale pour les études bibliques et théologiques. Les livres canoniques, tels que les Évangiles et les lettres apostoliques, sont connus pour leur inspiration divine selon la foi chrétienne, tandis que les apocryphes sont souvent étudiés pour leur contexte historique et culturel. Certains de ces textes, comme l’Évangile selon Thomas ou le livre d’Hénoch, offrent des perspectives intéressantes sur les croyances et les pratiques religieuses des premiers siècles, bien qu’ils ne soient pas reconnus comme faisant partie de la révélation divine dans la plupart des traditions chrétiennes.

La diversité des apocryphes

Les apocryphes constituent un ensemble fascinant et varié de textes qui possèdent une multitude de différences, tant sur le plan thématique que stylistique. Bien qu’ils soient souvent regroupés sous une même appellation, il est essentiel de souligner que les apocryphes ne partagent que peu de points communs entre eux. En premier lieu, la diversité thématique est remarquable. Certains apocryphes abordent des sujets liés à la vie de Jésus ou aux récits de l’Ancien Testament, tandis que d’autres explorent des questions plus ésotériques, centering sur la spiritualité et la révélation divine. Cette variété témoigne des croyances diverses et des préoccupations des groupes qui les ont rédigés.

Sur le plan stylistique, les apocryphes présentent également une grande disparité. Certains d’entre eux sont écrits dans un style narratif, se rapprochant ainsi des évangiles canoniques, alors que d’autres adoptent une approche plus poétique ou philosophique. Ces choix stylistiques reflètent les contextes culturels et intellectuels des auteurs, témoignant d’une richesse littéraire qui mérite d’être explorée. En outre, la distinction géographique des apocryphes est notable ; de nombreux textes ont été rédigés en Palestine, mais d’autres émergent également de la dynamique culturelle de l’Égypte, ce qui en fait un paysage littéraire encore plus varié.

Enfin, il est utile de prendre en compte les différences linguistiques entre ces écrits. Les apocryphes ont été rédigés dans plusieurs langues, notamment l’hébreu, le grec et le copte, ce qui reflète les contextes historiques de leur production. Cette mixité linguistique contribue à une richesse d’expressions et de significations, rendant chaque texte unique. La diversité des apocryphes, à travers leurs thèmes, styles, géographies et langues, constitue un aspect capital de leur étude, ouvrant des pistes de réflexion inépuisables sur les croyances anciennes et leurs évolutions.

Le contexte historique des apocryphes

Les apocryphes, textes souvent controversés et non inclus dans le canon biblique, trouvent leur origine dans un contexte historique complexe, marqué par des influences culturelles et linguistiques significatives. Au cours du IIIe siècle avant notre ère, la langue grecque s’est imposée comme la lingua franca dans le monde méditerranéen, facilitant les échanges intellectuels et religieux. Cette période a vu l’émergence d’un environnement propice à la rédaction de divers écrits, dont les apocryphes. Ces derniers ont joué un rôle crucial dans le développement de la pensée religieuse juive, reflétant à la fois les croyances traditionnelles et les nouvelles idées influencées par le monde hellénistique.

Un des acteurs majeurs de ce contexte est Ptolémée Philadelphe, roi d’Égypte, qui a régné de 283 à 246 avant notre ère. Philadelphe est connu pour sa passion pour la connaissance et son soutien aux arts et aux sciences. Il a entrepris de rassembler une vaste collection de textes religieux juifs, dont certains deviendront ultérieurement des apocryphes. Sa bibliothèque à Alexandrie, l’une des plus célèbres de l’Antiquité, a servi de centre intellectuel où des scribes et des érudits se sont réunis pour traduire et interpréter des écrits variés. C’est dans ce cadre que de nombreux apocryphes ont été rédigés, influençant les croyances et les pratiques des communautés juives de l’époque.

Les apocryphes, bien que souvent considérés comme marginaux par rapport aux textes canoniques, offrent une vision enrichissante des croyances religieuses et des luttes identitaires qui ont marqué l’histoire juive. Ils mettent en lumière les interactions entre les différentes cultures, notamment entre le judaïsme et le monde grec. Ce dialogue culturel a enrichi la spiritualité juive, contribuant à la création de cette littérature variée qui continue d’intriguer les chercheurs et les croyants jusqu’à aujourd’hui.

La version des Septante

La version des Septante, également connue sous le nom de LXX, représente une traduction grecque des Écritures hébraïques réalisée durant le troisième et le deuxième siècles avant notre ère. Cette traduction a été entreprise alors que de nombreux Juifs, vivant en diaspora à Alexandrie, avaient perdu le contact avec l’hébreu. Ainsi, la Septante représente non seulement un effort linguistique, mais aussi un pont culturel entre la tradition juive et les influences helléniques. D’un point de vue historique, la Septante a été mise au service d’une communauté juive grandissante, désireuse de conserver sa foi face aux défis envers son identité culturelle.

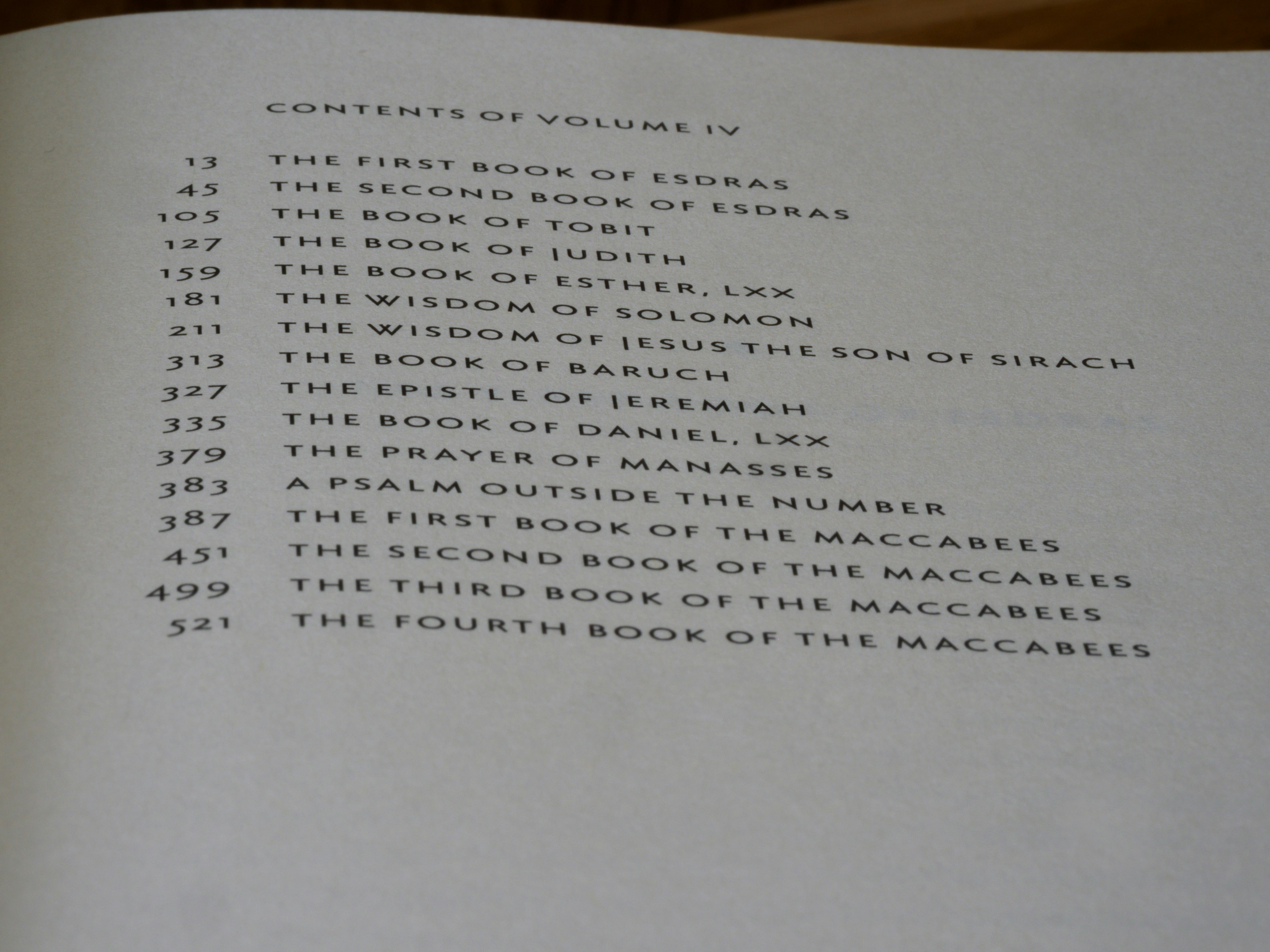

Un des aspects les plus intrigants de la Septante est l’incorporation de certains apocryphes. Ces textes, souvent considérés comme non canoniques par le judaïsme, trouvent néanmoins leur place dans cette version. Parmi eux, des livres comme Tobit et Judith apportent une perspective unique sur des thèmes tels que la foi et la loyauté. Leur inclusion dans cette traduction a eu un impact significatif en façonnant la compréhension des Écritures non seulement au sein de la tradition juive, mais également dans le christianisme primitif. En effet, certains des premiers chrétiens se sont appuyés sur la Septante pour ancrer leurs croyances et interprétations théologiques.

La période de sa traduction coïncide avec une époque de changements sociaux et politiques importants, affectant profondément la culture juive et chrétienne ultérieure. La Septante a ainsi servi de fondation pour une partie du Nouveau Testament et a influencé des penseurs et théologiens à travers les siècles. Célébrée pour son accessibilité, la Septante demeure un témoin précieux des interactions entre le judaïsme et le monde hellénique, ainsi qu’un document vivant de l’histoire des textes religieux.

Les apocryphes et le Nouveau Testament

Les apocryphes, bien que souvent négligés dans les discussions théologiques conventionnelles, revêtent une importance particulière lorsqu’il s’agit d’étudier la formation du Nouveau Testament. L’un des aspects les plus intéressants est l’interaction entre ces écrits apocryphes et les textes canoniques du Nouveau Testament, en particulier en ce qui concerne l’utilisation des Écritures de l’Ancien Testament. Les auteurs du Nouveau Testament, en s’adressant à leurs contemporains, se sont souvent référés à la version des Septante, une traduction grecque de l’Ancien Testament largement utilisée à l’époque.

Les citations et les allusions à des passages de l’Ancien Testament apparaissent fréquemment dans les écrits du Nouveau Testament, renforçant ainsi la continuité entre les deux. Cependant, il est crucial de noter que les apocryphes, qui incluent des livres tels que Tobie, Judith, et la Sagesse, sont généralement absents des enseignements directs de Jésus et des écrits apostoliques. Ce manque de référence pose des questions sur le statut de ces textes dans la tradition chrétienne primitive. Les apocryphes, bien qu’ils aient été lus et respectés par certaines communautés juives, n’ont pas été adoptés dans le canon du Nouveau Testament.

La distinction entre les textes apocryphes et les écrits concernant Jésus et les apôtres souligne la manière dont les premières communautés chrétiennes ont perçu et intégré les textes anciens. Cela peut également indiquer une préoccupation pour l’authenticité et l’autorité des écrits considérés comme inspirés. Les apocryphes, de par leur contenu et leur contexte historique, montrent des croyances et des récits alternatifs qui n’ont pas nécessairement été en accord avec les notions établies de la doctrine chrétienne. Ainsi, l’examen des liens entre le Nouveau Testament et les apocryphes révèle des dynamiques significatives de la tradition scripturaire et des différentes voix qui ont contribué à façonner le christianisme primitif.

La traduction de la Bible par Jérôme

Au IVe siècle, le rôle de Jérôme, un érudit chrétien, s’est avéré fondamental dans la traduction de la Bible. Il est principalement reconnu pour son œuvre intitulée la Vulgate, qui a jeté les bases de la traduction biblique dans la tradition chrétienne occidentale. Jérôme entreprit ce projet colossal avec l’intention d’offrir une version accessible des Écritures, en utilisant comme fondement la Bible des Septante, une traduction grecque de l’Ancien Testament. Cette démarche visait non seulement à en faciliter la compréhension pour les chrétiens de son temps, mais également à créer un standard qui pourrait être utilisé dans toute l’Église.

Les motivations de Jérôme pour cette traduction étaient multiples. D’une part, il souhaitait contrer les erreurs de traduction qui s’étaient introduites au fil des siècles dans les différentes versions de la Bible. D’autre part, il se sentait investi d’une mission personnelle, celle de diffuser la véritable parole de Dieu. Cependant, il manifesta également des réserves concernant certains livres, notamment les apocryphes. Ces textes, qui ne figuraient pas dans le canon traditionnel, soulevaient des questions quant à leur authenticité et leur valeur spirituelle. Jérôme hésitait sur leur inclusion dans la Vulgate, considérant certains d’entre eux comme utiles pour l’instruction des fidèles, mais sans autorité sacrée.

Ainsi, le travail de Jérôme sur l’Ancien Testament a ouvert la voie à de nombreux débats sur l’acceptation des apocryphes, qui continuent encore aujourd’hui. Sa rigueur académique et son approche critique ont établi des normes qui influenceront les futures traductions et interprétations des Écritures. La Vulgate demeure non seulement une réalisation littéraire, mais aussi le reflet des préoccupations théologiques de son époque.

Les fables et le jugement de Jérôme

Dans l’Antiquité, Jérôme, un père de l’Église et traducteur éminent, a joué un rôle central dans le débat concernant les apocryphes. Son jugement critique sur ces textes est particulièrement significatif, car il les considère, pour la plupart, comme des fables. Selon lui, les apocryphes manquent de l’autorité scripturaire que possèdent les livres canoniques. Cette évaluation n’est pas seulement une opinion personnelle, mais elle repose sur une analyse approfondie de leur provenance, de leur contenu et de leur impact sur la foi chrétienne.

Jérôme a été confronté à une multitude de récits, arabes et grecs, qui circulaient dans les communautés chrétiennes de son époque. Dans son œuvre, il s’efforce de démarquer clairement les écrits qui devraient être considérés comme sacrés de ceux qui ne le sont pas. En qualifiant ces apocryphes de fables, il souligne non seulement leur caractère fictif mais aussi leur potentiel à induire en erreur les croyants. Sa rigueur envers ces textes visait également à protéger l’intégrité de la doctrine chrétienne naissante, qu’il cherchait à stabiliser et à uniformiser.

Malgré son jugement dissident, Jérôme s’est néanmoins engagé à traduire certains de ces apocryphes, témoignage de son respect pour la diversité littéraire de son temps. Il aspira à rendre ces œuvres accessibles tout en précisant leur statut non canonique. Cela met en lumière un aspect fascinant de son approche : bien qu’il les considère comme non authentiques, il reconnaît leur valeur intrinsèque pour l’étude et la compréhension des dynamics culturelles et religieuses. Cette dualité dans son traitement des apocryphes invite à réfléchir plus profondément sur le sens de l’autorité scripturaire et la manière dont les textes sont reçus et interprétés par les interprètes à travers les siècles.

Réception des apocryphes dans le christianisme

Les apocryphes, souvent considérés comme des œuvres qui entourent la tradition biblique, ont suscité divers débats parmi les communautés chrétiennes au fil des siècles. Leur réception a varié selon les époques, groupes et régions, réfléchissant les préoccupations théologiques, politiques et sociales des croyants de chaque époque. Dans l’Antiquité, certaines communautés chrétiennes ont intégré ces textes dans leur pratique spirituelle, voyant en eux des éclairages précieux sur la vie et les enseignements du Christ. Par exemple, des écrits tels que l’Évangile de Thomas contiennent des paroles attribuées à Jésus, incitant certains à les considérer comme complémentaires aux Évangiles canoniques.

Cependant, cette même période a également engendré des critiques. Des figures influentes comme Irénée de Lyon et Tertullien ont rejeté les apocryphes, les voyant comme des contrefaçons théologiques susceptibles de semer la confusion parmi les fidèles. Ce rejet a conduit à une démarcation claire entre les textes considérés comme autorisés ou canonisés et ceux réputés apocryphes. Ainsi, au fil du temps, la perception des apocryphes s’est rigidifiée, culminant avec le Concile de Trente au XVIe siècle qui a réaffirmé une canonisation étroite des écritures sacrées.

Ces opinions divergentes ont continué à alimenter des débats au sein des diverses traditions chrétiennes. Tandis que certaines Églises orientales ont conservé des textes apocryphes dans leurs traditions liturgiques, d’autres, comme l’Église catholique romaine, les ont largement occultés. Cette distinction reflète non seulement des choix théologiques, mais également des patrimoines culturels qui incarnent la diversité du christianisme. Aujourd’hui, l’intérêt pour les apocryphes connaît un renouveau, soulignant leur rôle en tant que fenêtres sur la diversité des croyances et pratiques anciennes qui continuent d’influencer la spiritualité contemporaine.

Conclusion et héritage des apocryphes

Les apocryphes, ces textes souvent considérés comme non canoniques, jouent un rôle fascinant dans la tradition écrite du judaïsme et du christianisme. Bien qu’ils ne soient pas inclus dans les Bibles officielles, leurs contenus offrent des perspectives uniques sur les croyances, les pratiques et la pensée religieuse de leurs époques respectives. Leur origine remonte à des périodes variées, et ils ont été produits par diverses communautés qui cherchaient à explorer des concepts spirituels qui transcendaient les récits canoniques.

Dans le contexte juif, les apocryphes, tels que le Livre d’Hénoc ou les Maccabées, révèlent les préoccupations sociales et religieuses de leurs auteurs. Leur importance réside dans le fait qu’ils illustrent comment des groupes ont interprété leur relation avec Dieu et les événements historiques marquants. De même, dans le christianisme, des textes comme l’Évangile de Thomas ou l’Évangile de Marie mettent en lumière des enseignements alternatifs de Jésus et des figures apostoliques, témoignant de la diversité de la pensée chrétienne primitive.

L’héritage des apocryphes perdure dans la culture contemporaine, stimulant des débats intellectuels et théologiques. Leurs thèmes récurrents, tels que la rédemption, la vérité et l’interprétation divine, continuent d’influencer les réflexions sur la foi et l’éthique. De plus, les apocryphes inspirent encore des œuvres littéraires, artistiques et cinématographiques, soulignant leur pertinence et leur attractivité au sein de la société moderne. Ainsi, mieux comprendre ces textes apocryphes nous permet de saisir la richesse et la complexité des croyances ancestrales ainsi que leur impact durable sur l’humanité.